前言

全球化的定義不一,但總括而言,有以下幾個特徵:

- 各國透過相互合作,維護其利益和增加其影響力。

- 鼓勵出入境自由,包括人和貨物。

- 愈來愈多問題(例如氣候變化和金融危機)具跨國性質,有賴各國通力合作,才有應對之可能。

- 標準化,某些地區的準則對其他地方起規範作用。

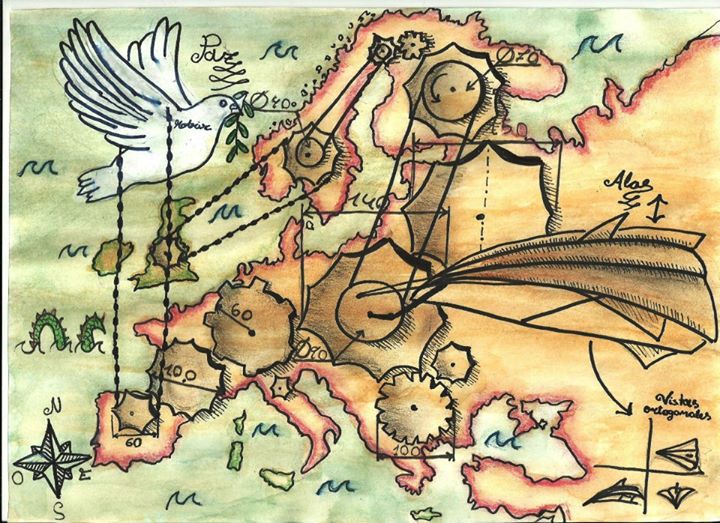

歐洲統合(或稱歐洲一體化;European integration)和全球化關係密切。本系列將以歐洲在經濟、社會和政治等各方面的統合過程為例子,說明兩者之間的關係。

歐盟(European Union)的誕生

歐盟本身就是體現特徵(1)最明顯的例子。其誕生背景為二次大戰剛結束的歐洲。當時各國百業待興,仍未從戰爭中恢復過來,而冷戰隨即開始,以蘇聯為首的共產陣營正劍拔弩張,威脅着歐洲的安危。為儘早復甦經濟,並抵衡共產陣營的勢力,西歐各國領導人決心聯手合作,藉統合來增強自己的力量。

確立合作的基礎—和平

合作必須建基於和平之上,而且所謂的和平又必須是長遠穩定的,否則發展根本無從談起;如何不單令戰爭變得可厭,更令戰爭從實際條件上成為不可能之事,遂為歐洲戰後從政者的首要任務。歐盟創立人之一尚·莫內(Jean Monnet)當時在法國政府擔任幕僚,他的想法是將法國和德國的煤和鋼—兩種發動戰爭必不可少的資源—交由一個超國家(supranational)的高級機構(High Authority)共同管理,避免有任何國家可以單方面利用煤鋼來備戰。

莫內的建議受到西歐多國領袖的歡迎,法國外交部長羅拔·舒曼(Robert Schuman)就於1950年5月9日公佈這項建議。翌年,歐洲煤鋼共同體(European Coal and Steel Community)成立,創會成員有法國、西德、比利時、荷蘭、盧森堡和意大利。歐洲煤鋼共同體不單有助這些國家建立常規的溝通渠道,以協商形式處理紛爭,更會因為煉鋼市場的開放,令貿易增加,而為其帶來經濟上的好處。

延伸閱讀

- The History of the European Union

- Speech by Vincent Piket, Head of the European Union Office to Hong Kong and Macau, on the occasion of the UN International Day of Peace, 20 September 2014

- Lesson Plan_From Conflict to Close Partnership_The European Union

- Worksheet 1_From Conflict to Close Partnership_The European Union

- Worksheet 2_From Conflict to Close Partnership_The European Union

Cover photo source: Ana Fanlo Vicente/ Council of the European Union